В конце 50-х годов коллектив ОКБ А. С. Яковлева приступил к работам по созданию самолета вертикального взлета и посадки (СВВП). Реализации этих замыслов способствовало появление легкого и компактного ТРД Р-19-300. В 1960 г. А. С. Яковлев предложил проект самолета Як-104 с двумя форсированными двигателями Р-19-300 тягой по 1600 кгс в качестве подъемно-маршевых и одного подъемного Р-19-300 тягой 900 кгс.

В 1961 г. рассматривались еще два предложения: одноместный истребитель-бомбардировщик с двумя подъемно-маршевыми двигателями Р-21 М-300 и штурмовик с двумя ТРД Р-ПВ-300, оснащенными турбовентиляторными агрегатами. Последние представляли собой комбинацию ТРД и вентиляторов в крыле, приводимых в действие газовой струей подъемно-маршевых двигателей. Изыскания по этим проектам привели к выводу о необходимости создания силовой установки, состоящей из ТРД и турбовентиляторного агрегата, малоресурсного ТРД только для взлета и посадки и комбинированного двигателя с поворотным соплом.

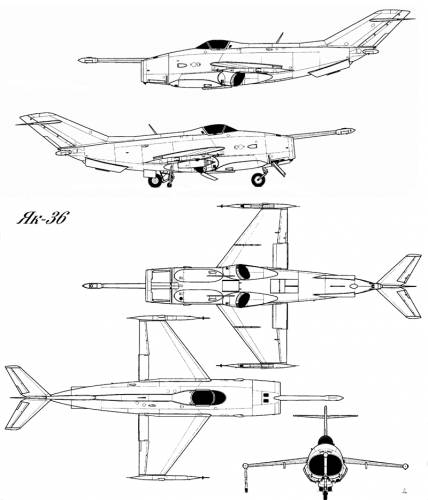

В результате проведенных исследовательских работ к практической реализации приняли проект, получивший сначала обозначение «изделие В», а затем Як-36.

Разработка Як-36 велась под непосредственным руководством С. Г. Мордвинова, ставшего впоследствии заместителем главного конструктора. Ведущими инженерами по машине были О. А. Сидоров и В. Н. Павлов, а по летным испытаниям — К. Б. Бекиров и В. Н. Горшков.

К этому времени в Великобритании уже летал опытный СВВП «Харриер» с одним подъемно-маршевым ТРД и четырьмя поворотными соплами. Но отечественные авиаконструкторы пошли своим путем. Назначение самолета и выбор подъемно-маршевых ТРД Р-27-300 с поворотными соплами обусловили необходимость установки в носовой и хвостовой частях фюзеляжа струйных рулей с большой тягой, а один из них пришлось вынести вперед на длинной штанге, поскольку назначение их заключалось не только в управлении самолетом на переходных режимах, но и балансировке его на висении. Двигатели разместили в носовой части фюзеляжа, а их сопла — в районе центра тяжести машины. Струйные рули управлялись автопилотом. Разгон выполнялся при повороте сопел двигателей в горизонтальное положение.

Указанная компоновка силовой установки привела к применению шасси велосипедного типа с одноколесной носовой и двухколесной задней опорами. Конструкция планера типична для самолета тех лет — полумонококовый фюзеляж и лонжеронное крыло с закрылками. Чтобы обезопасить пилота в нештатных ситуациях, в состав системы спасения ввели устройство автоматического принудительного катапультирования. Имелась также система автоматического управления на околонулевых скоростях полета.

Было построено четыре опытные машины. Одна, с бортовым номером 36, предназначалась для прочностных испытаний, на второй машине, с номером 37, отрабатывались взлеты и посадки, в том числе в режиме свободного висения (за два года было выполнено 82 висения). Этот экземпляр самолета потерпел аварию: из-за большого скольжения при вертикальной посадке сломалось шасси. На третьей машине (номер 38) проверялась эффективность доработок струйных рулей, автопилота и перекомпонованных органов управления в кабине пилота. Подбирались оптимальные нормы расхода воздуха, которые придавали самолету устойчивость на висении и делали машину послушной воле летчика.

Работа продвигалась медленно. Поведение многотонной машины, которая порой раскачивалась над аэродромом, как маятник, и почти не поддавалась управлению, требовало скрупулезного изучения и доработок. Лишь опытным путем удалось определить необходимое соотношение между дачей органов управления и расходом воздуха в струйных рулях. Наконец, испытатели Ю.А Гарнаев и В. Т. Мухин начали готовиться к первому полету СВВП.

27 июля 1964 г. летчик-испытатель В. Г. Мухин выполнил первый полет, но с разбегом и пробегом, поскольку было неизвестно, как поведет себя самолет в воздухе. После этого доработали все три машины, установив на них по два подфюзеляжных киля. Но все же, чтобы осуществить вертикальный взлет, потребовалось еще почти полтора года кропотливой работы. И только 24 марта 1966 года состоятся полет по кругу с вертикальным взлетом и посадкой, и эта дата стала днем рождения отечественного СВВП.

В июле 1967 в Домодедово на авиационном параде тысячи людей увидели самолет с уникальными свойствами. На пилонах под крылом зрители могли наблюдать подвешенные блоки НАР УБ-16. Но это было бутафорское вооружение поскольку слабым местом самолета оставалась малая грузоподъемность. Мизерная полезная нагрузка данного СВВП делала его бесперспективным, и вскоре в ОКБ приступили к разработке боевого самолета Як-36М, получившего после принятия на вооружение обозначение Як-38.

Представители

Всего было построено четыре опытных самолёта, из них один для стендовых и три для лётных испытаний:

«Изделие В-0» (Самолёт с б/н 30) — использовался для статических испытаний.

«Изделие В-1» (Самолёт с б/н 35 (ранее 36)) — первый лётный экземпляр, в настоящее время находится в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ в Монино.

«Изделие В-2» (Самолёт с б/н 37) — второй лётный экземпляр, 25 июня 1963 г. потерпел аварию, но был восстановлен. Позже использовался в ЛИИ им. Громова для отработки базирования СВВП на авианесущих крейсерах проекта 1143 «Кречет».

«Изделие В-3» (Самолёт с б/н 38) — третий лётный экземпляр, 9 июля 1967 г. участвовал в авиапараде в Домодедово. Потерпел аварию в феврале 1971 года, но восстановлен не был.

Модификации

Як-36 (изделие В) — экспериментальный штурмовик ВВП

Як-36-70 — лёгкий штурмовик ВВП

Як-36-70Ф — лёгкий истребитель ВВП

Як-36А — лёгкий многоцелевой СВВП

Як-36М/Як-38 (изделие ВМ) — штурмовик ВВП, дальнейшее развитие идей, заложенных в Як-36

См. подробнее: Модификации Як-38

Технические характеристики

Экипаж: 1 человек

Длина: 16,4 м

Размах крыла: 10 м

Высота: 4,3 м

Площадь крыла: 17 м²

Масса пустого: 5400 кг

Нормальная взлётная: 9400 кг

Двигатели: 2 х ТРД Р-27-300

Тяга нефорсированная: 2 х 5000 кгс

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 1100 км/ч

Дальность действия: 500 км

Практический потолок: 11 000 м

Вооружение

Боевая нагрузка: 2000 кг

Управляемые ракеты: Р-60М

Управляемое вооружение: НУР, бомбы

|